文章来源公众号:ATCG 作者:ATCG

众所周知,大部分ADC的MoA是靶向肿瘤细胞,然后实现payload的杀伤功能。然而,有些ADC的分子设计会保留其裸抗部分的Fc功能活性,有些会将其突变失效。那么,具有Fc功能活性的ADC的药效,究竟是源于payload,还是源于裸抗的Fc效应呢?DOI链接:https://doi.org/10.1208/s12248-024-00998-4

图1 思维导图

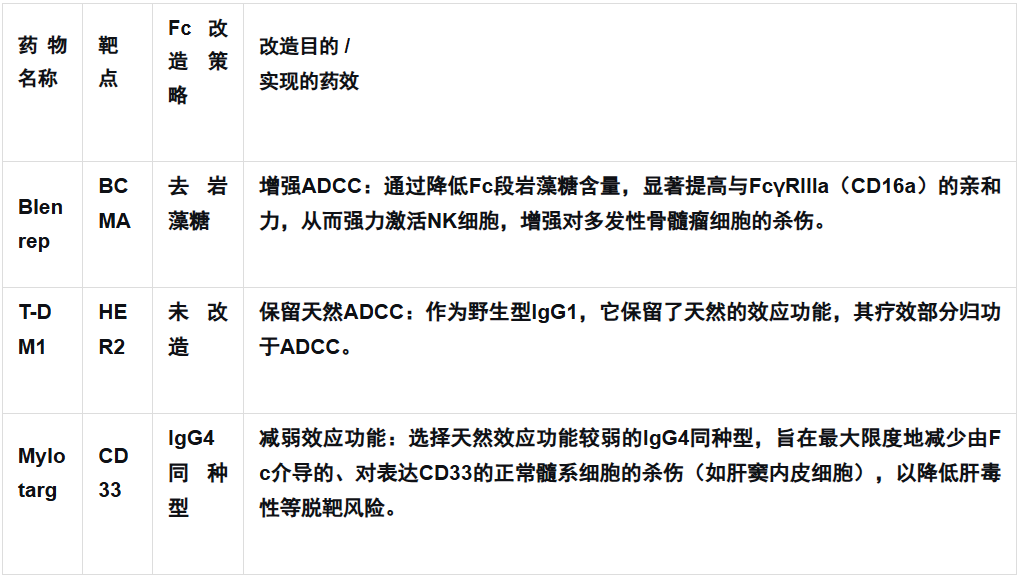

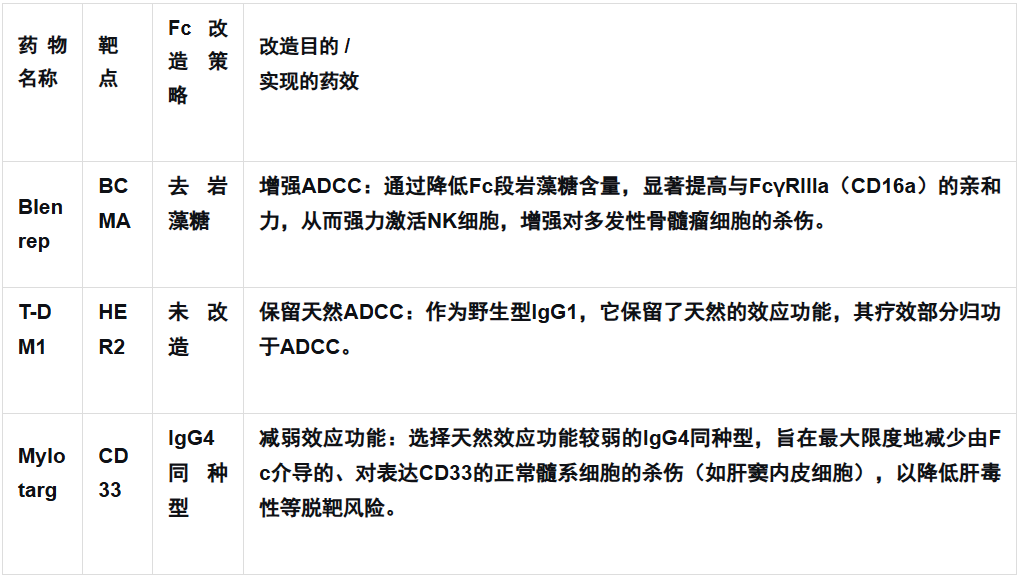

ADC药物的治疗窗口很狭窄(在保证安全性的剂量范围内起作用),因此人们将目光对准了裸抗部分——裸抗具有的Fc功能带来的免疫效应和ADC的相互作用可能会提高ADC药物的治疗窗口。以下是一些已上市的ADC药物对EF(Effector function)的改造策略以及带来的药效或副作用结果:表1 已上市ADC药物的EF改造策略从以上结果可以看出,增强Fc功能可能提升疗效但也可能增加免疫相关或脱靶毒性;减弱Fc功能可能改善安全性,但放弃了免疫激活这一强大武器。决策的核心在于找到最佳的治疗指数。那Fc功能如何影响PK/PD呢?以下是一些实验设计和数据。基于以往研究数据,研究团队针对于曲妥珠单抗-vc-MMAE设计了一系列Fc端序列突变以增强/减弱Fc功能。如下表所示:然后,如图2所示,进行了一系列的体外实验、体内的PK和PD实验,以及进行了PK/PD的建模,得出了不同Fc功能突变体对于ADC活性的协同参数φ。从体外细胞活性实验(ADCC为例)可看出,Fc增强突变体-DEA和DLE有效增强了ADCC效应,并且对ADC的细胞毒性没有影响。并且通过IC50可以看出,人源靶细胞比鼠源靶细胞对于ADC更为敏感,此处涉及到给药剂量计算。

(其实在此有个疑问,即Trastuzumab 应该具有高的ADCC活性,但是在此实验中,ADCC杀伤率仅为20%左右,有可能由于实验参数以及使用PBMC的缘故?)

PK实验使用了携带D5-HER2肿瘤的C57BL / 6小鼠,给药(wtADC,wt裸抗,突变体裸抗,突变体ADC)后,使用ELISA测定不同时间点血浆中药物浓度。图5结果显示,同一突变体的ADC和裸抗的PK相似。Fc减弱突变体ADC与wtADC的结果相当,但Fc增强突变体DEA和DLE 的AUC减少65%,清除率增加3倍,Vss(稳态分布容积)增加两倍。说明Fc增强突变体增加了ADC的系统暴露量和药物处置(disposition)。后续证实,Fc增强突变体ADC并没有改变与FcRn的结合,而可能通过FcγR相互作用,导致在富含FcγR的组织(例如肝脏和脾脏)中快速分布和显著积累。Vss增加反应了肿瘤微环境中Fc增强突变体的清除率更高或产生更高的内化。Fc增强的ADC更容易收到Fc介导的免疫细胞全身和局部的摄取和降解,从而导致清除率更高。PD实验通过荷瘤实验,当肿瘤体积增长到150mm3时,每四天静脉注射大于30mg/kg药物,共给三次,隔天测定肿瘤体积,并称体重排除显著毒性。可以看出,Fc增强突变显示出比Fc减弱突变与wt更强的抑瘤效应。可通过以下缜密的推论得出给药剂量和频率:1️⃣ 根据ADC体外细胞毒性活性数据,主要是小鼠靶细胞(对ADC更不敏感)的IC50确定给药剂量 2️⃣ 除payload活性外,还需考虑Fc端活性 3️⃣ 此给药方案在其他HER2高表达小鼠模型(N87)中有成功案例

从以上PK和PD的数据可以看出,虽然Fc增强突变体ADC导致AUC大幅降低,但增强了疗效。这打破了“血药浓度越高,疗效越好”的简单线性思维。

接下来到这篇文章的创新部分——开发并应用了一套定量的PK/PD建模框架,首次将Fc功能的“协同贡献”与Payload的杀伤效应分离开来,并赋予了一个可计算的数值(ψ)。这个初始概念来源于评估联合给药的协同/叠加/拮抗的PK/PD建模。公式的前半部分代表payload产生的细胞毒性作用,与血浆浓度(Cp)相关(此处假设payload与WT ADC的细胞毒性相同,因此引用的是Kill WT ADC),后半部分引入ψ,描述Fc工程化改造的ADC的效力。其中Kill WT ADC和Kill Fc mab均为常数,分别通过拟合WT ADC组和裸抗组的药效数据得出。- 若ψ=1 表示 Fc杀伤与ADC毒性相互独立(即药效简单相加模型)

- 若ψ>1 揭示Fc功能与ADC毒性存在协同机制(即药效1+1>2模型)

结果如下表所示,Fc增强突变DEA-ADC(ψ=3.25),DLE-ADC(ψ=2.39),Fc减弱突变NNAS-ADC(ψ=0.64)。解释一下就是:对于DEA和DLE ADC,Fc效应功能在ADC上的效果是它们作为独立裸抗时的3.25倍和2.39倍,说明具有协同作用;对于NNAS ADC,消除Fc功能后,其疗效比单纯的Payload杀伤+无Fc功能还要差(ψ < 1)。以上Fc增强体ADC的疗效自不用多说,但同时也是在刀尖上跳舞,可能会带来以下安全性风险:

“脱靶毒性”风险增加:Vss的增大提示ADC可能更多分布于肝、脾等FcγR富集的正常组织,可能导致这些组织的损伤。

免疫相关毒性风险:强烈激活免疫系统可能引发细胞因子释放综合征或类似免疫检查点抑制剂的免疫相关不良事件。

“on-target, off-tumor”毒性加剧:如果靶点在正常组织有低水平表达,增强的Fc功能可能会引导免疫细胞对这些正常组织进行攻击,放大靶向毒性。