产品中心

技术交流

扫描二维码

为什么类器官养不大

文章来源公众号:实验老司机 作者:实验老司机

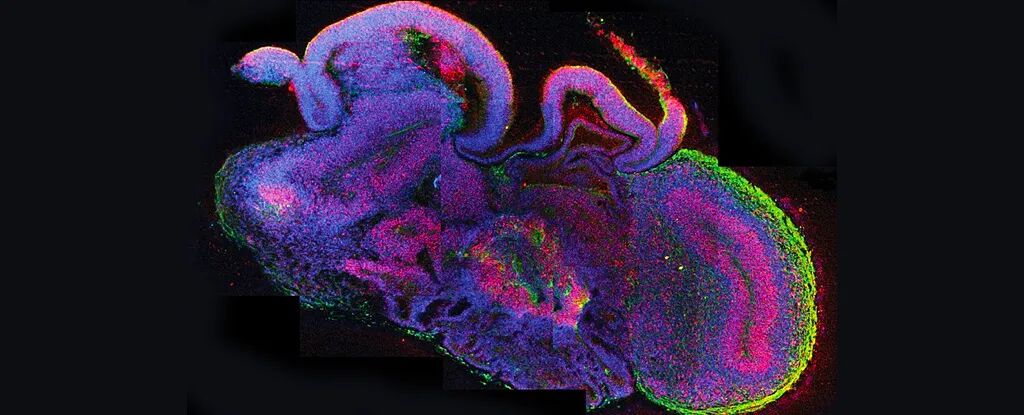

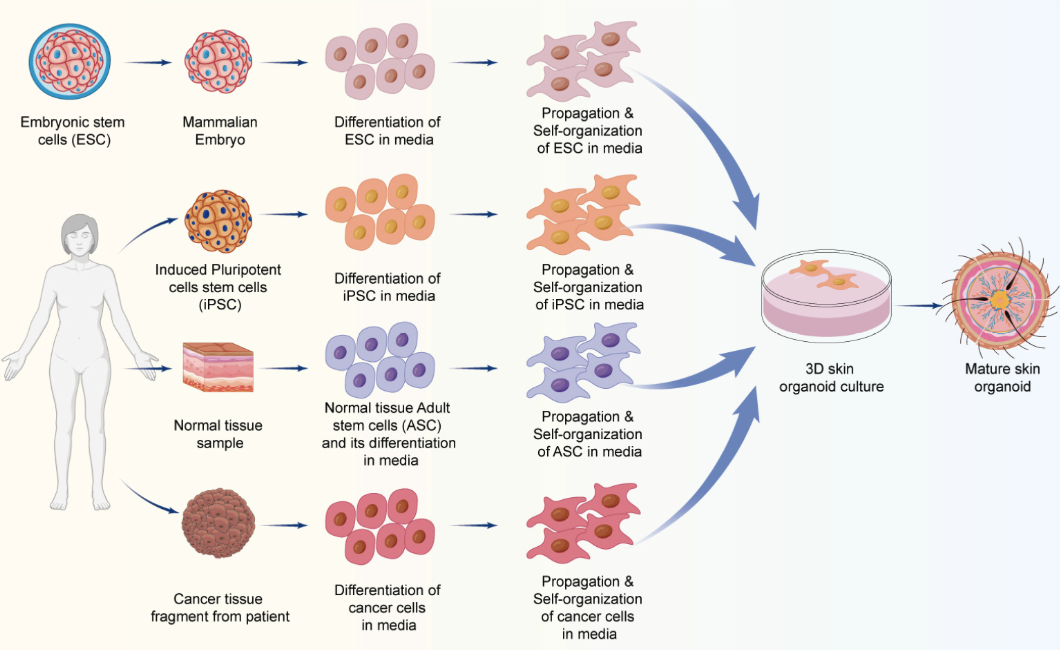

类器官——这种细胞三维聚集体,由干细胞在体外定向诱导产生,它就像简化版的“微型器官”,能模拟对应器官的结构,或者生理功能,是近年来的热门研究工具。

类器官的体积一般为几百微米,有的可达毫米级别,但想要它再长大一点,就不可能了。

原因很多,比如,细胞老化。

类器官是由干细胞分化产生的,在体外培养时,干细胞会逐渐累积衰老损伤,培养一段时间后,它就老化,停止增殖了。

再比如,功能协调。虽然类器官是三维的细胞聚集体,但没有层级结构。例如肠道类器官,虽然能形成“隐窝-绒毛”结构,但因为只有一种细胞,没有办法实现体内不同细胞之间的配合和调节。

最核心的一点,就是微环境。

体内的器官之所以能长得这么大,非常依赖血管网络的精准营养配送。但类器官没有这个网络,只能依赖被动扩散获取养分。

例如,葡萄糖和氧气在组织内的有效扩散距离大约就是几百微米,这相当于两三根头发那么粗。所以类器官的体积超出这个范围后,核心区域的细胞必然缺氧又缺营养。

这相当于从物理层面锁死了它的体积上限。

要突破,就需要进一步模拟体内环境,比如,将类器官和血管内皮细胞共培养,诱导类器官血管化;用微流控芯片模拟体内流体环境;用特制的压差培养箱,制造动态的压强,模拟血管网络给类器官输送营养。

这三种方法中,使用压差培养箱是比较容易上手和可控的。通过调整压强大小、动态间隙,就可以实现每分钟0-60次、0-3kpa的动态压强。

这个范围内的条件基本覆盖了人体多数软组织的生理压强范围,比如组织间隙的压强约1-3kPa,毛细血管内压约1.3-4kPa。

而动态频次则对应人体的多种周期性机械信号,例如呼吸频率,大约12-20次/分,静息心跳,大约60次/分,胃肠蠕动约0-10次/分等。

在这种动态压强的持续刺激下,类器官获取营养和氧气的能力会提高,存活时间可延长、体积上限也能获得突破。