产品中心

技术交流

扫描二维码

溶瘤病毒行业深度研究报告(下)

黑色素瘤诊疗和未被满足的临床需求

黑色素瘤的诊断通常是组织活体检查。黑色素瘤与其他实体瘤在治疗路径上相似,因为直接化疗效果甚微,绝大多数早中期患者会选择手术切除,术后辅助治疗包括化疗和含抗PD-1或抗CTLA-4的抑制剂的免疫疗法。早期患者术后预期较好,中晚期患者手术风险大、疗效不理想、总体生存率较低,存在复发后面临无药可用或治疗效果欠佳的问题。这也体现出对于中晚期患者治疗手段的缺乏,而溶瘤病毒疗法为这类患者提供了治疗选择。

Imlygic简介

Imlygic是由安进开发的一款针对局部不可切除的黑色素瘤的溶瘤病毒产品,于2015年10月被FDA批准在美国上市。单次价格约为6.5万美金。患者仅需使用几次或至黑色素瘤完全消失,不需长期用药。但是由于美国黑色素瘤筛查早、总体预期极好,上市后Imlygic销量一直不佳,再加上关键专利将在未来1-3年过期,未来预期类似药会在需求更大的中国和印度市场发挥其可代替手术的作用。

Imlygic 治疗原理

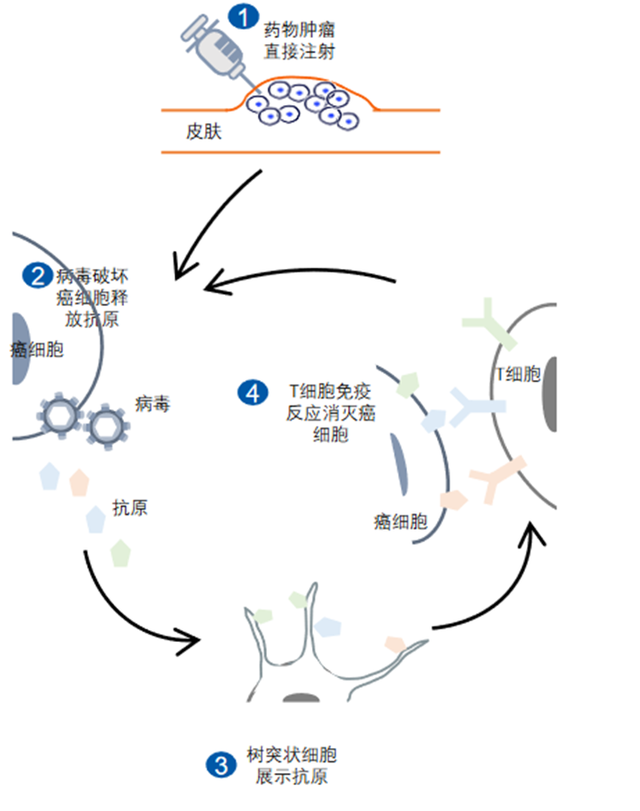

Imlygic是一个基于单纯疱疹病毒的注射型基因药物,它能够引起局部炎症,导致癌细胞的死亡。同时它所表达的人类GM-CSF蛋白能够有效的聚集树突状细胞,从而增加抗原展示,以引起周边CD4+、CD8+T细胞的免疫反应,继而对肿瘤细胞起到破坏的作用,形成了一个消灭癌细胞的正循环,达到一次或少次用药即治愈的效果。

图表29 Imlygic治疗复发黑色素瘤的原理

4.3 Delytact

神经胶质瘤是死亡率最高的肿瘤之一,患者通常局限于手术治疗,OV疗法为中晚期患者带来了希望。

神经胶质瘤简介

神经胶质瘤是死亡率最高的肿瘤之一,是一种最为常见的中枢神经系统肿瘤,其特点为

分型众多,治疗困难,多发于白人,亚洲人和非洲人群中发病率则较为低。神经胶质瘤

发病和多种原因相关包括肿瘤起源、家族遗传、病毒感染、生化环境、不良饮食习惯以

及电磁辐射等。

神经胶质瘤诊疗和未被满足的临床需求

神经胶质瘤的诊断通常依靠神经影像学检查,神经胶质瘤主要治疗手段为手术切除,但是手术风险较大,特别是位于控制运动和语言脑叶的肿瘤,切除不当会导致患者的终身残疾,如果切除不完全则可能需要二次开颅手术。其次术后颅内压力可能会升高,需做分流术。除了手术切除外,放射治疗和化疗也可作为次要治疗手段,但是放疗疗效根据分型不同差异性大,神经胶质瘤的化疗则需要考虑血脑屏障,极大的限制了可使用的化药类型,体现患者治疗选择的局限性,因此众多药企都对该适应症做出创新疗法布局。

Delytact简介

Delytact是由日本第一三共和东京大学联合开发的一款针对神经胶质瘤的溶瘤病毒产品,于2021年被日本厚生劳动省批准上市,成为全球首款针对脑部肿瘤的溶瘤病毒产品,产品售价将由厚生劳动省审查决定。根据其2期临床中期结果显示,13例神经胶质瘤患者的1年生存率达到92.3%,仅有两名患者有严重不良反应,均为2级发热。Delytact也已开展多项针对其他适应症及联合其他疗法的临床试验,展现出与CTLA-4抑制剂和射频消融等的协同作用,在胃癌、前列腺癌及肝癌等疾病都表现出有效的肿瘤杀伤能力,未来有望扩展适应症,并与其他疗法联合用于肿瘤治疗。

Delytact治疗原理

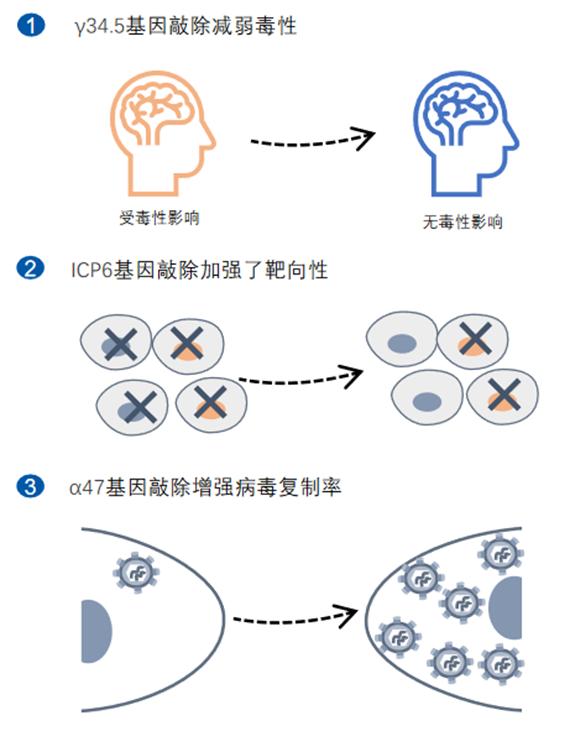

Delytact是一款基于第三代单纯疱疹病毒的注射型基因药物,通过基因工程的手段研究人员敲除了γ34.5、ICP6、α47基因,这些敲除减弱了病毒性、加强了靶向性、增强了病毒复制率,对溶瘤病毒的功能性和安全性有了飞跃性的提高。

图表30 Delytact治疗神经胶质瘤的原理

国外OV公司

1. Oncolytics Biotech

Oncolytics Biotech始创于1998年,是研究溶瘤病毒疗法的早期公司之一,公司的主要产品为pelareorep, 是基于呼肠孤病毒的溶瘤病毒疗法,早期该药物运用于头颈部鳞状细胞癌的临床试验中,现阶段临床研究适应症集中在乳腺癌,同时也展开了与阿诺制药在亚洲的合作开发,也在消化道肿瘤和多发性骨髓瘤等疾病领域进行了布局,是未来最有希望被批准的产品之一。

创始人(Coffey)

公司的联合创始人,Coffey 博士在卡尔加里大学完成了肿瘤学博士学位,重点研究呼肠孤病毒的溶瘤能力。他的研究成果已发表在各种受人尊敬的科学期刊上,包括 Science、Human Gene Therapy 和 The EMBO Journal。Coffey 博士于 2016 年底接任首席执行官,在此之前,他自 2008 年 12 月起担任首席运营官。自共同创立 Oncolytics 以来,他还2004年12月至2008年12月担任首席科学官、副总裁1999 年7月至2004年12月担任产品开发总监,1999 年9月至2000年5月担任首席财务官。

产品管线

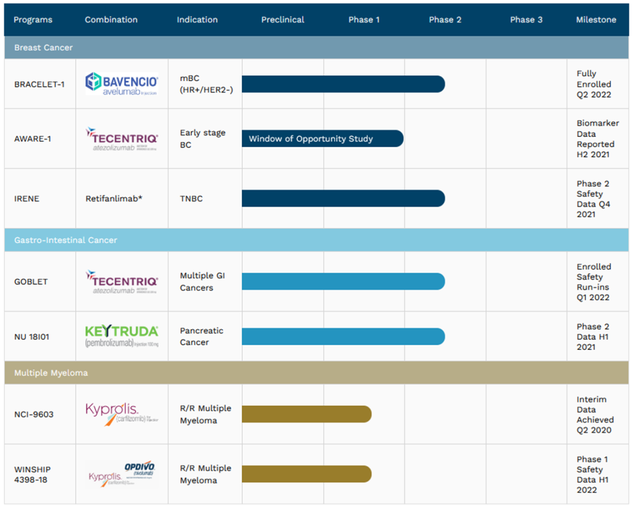

目前公司的管线均针对pelareorep开发的联合疗法。

图表31 Oncolytics Biotech主要管线

临床研究计划

临床开发计划基于 pelareorep 的广泛适用性,以提高一系列免疫疗法的有效性——立即关注检查点抑制剂——跨越多种癌症适应症。主要目标是尽快获得 pelareorep 的监管批准,并基于优良的转移性乳腺癌生存数据、与检查点批准的抑制剂和生物标志物的协同作用。第二个目标是与制药合作伙伴合作,将 pelareorep 扩展到具有商业价值的新治疗领域,包括其他免疫治疗药物。

公司与辉瑞(Pfizer)、默克(Merck KGaA)、默克(Merck)、百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)、罗氏(Roche)和因赛特(Incyte)合作开发他们的检查点抑制剂,并开发项目来评估针对转移性乳腺癌的临床研究的有效性和安全性,早期分期乳腺癌、多发性骨髓瘤和胃肠道癌,包括胰腺癌、结肠直肠癌和肛门癌。最终在其他适应症中使用其他免疫疗法的潜力很大,这只会推动 pelareorep 治疗的潜力。

技术路线

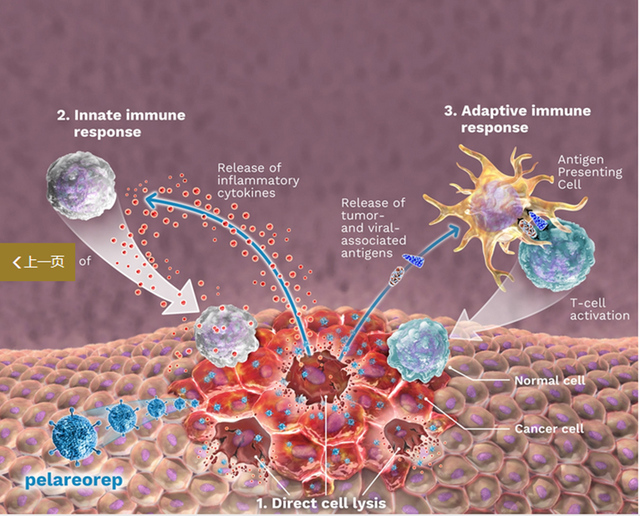

Pelareorep 是一种天然存在的 非致病 性双链 RNA (dsRNA) 病毒的专有分离物,这种病毒通常在环境水域中发现,称为呼肠孤病毒。它正在开发为一流的静脉内递送免疫治疗剂,用于治疗实体瘤和血液系统恶性肿瘤。它激活先天和适应性免疫系统并削弱肿瘤防御机制。这提高了免疫系统对抗癌症的能力,使肿瘤更容易受到广泛的肿瘤治疗。

Pelareorep 激活先天和适应性免疫系统并削弱肿瘤防御机制。这提高了免疫系统对抗癌症的能力,使肿瘤更容易受到广泛的肿瘤治疗。Pelareorep 已证明与免疫检查点抑制剂具有协同作用,也可能与其他已批准的肿瘤治疗具有协同作用,包括 CAR T 疗法、双特异性抗体以及 CDK4/6 和 PARP 抑制剂。目前正在开展和计划临床试验,以评估 pelareorep 与检查点抑制剂和靶向治疗在实体和血液恶性肿瘤中的结合,因为它正在向转移性乳腺癌的注册研究迈进。

由于癌细胞特有的许多因素,Pelareorep 能够在癌细胞中选择性复制,但不能在正常细胞中复制,包括:细胞信号通路缺陷;高水平的基因组突变(或关键肿瘤抑制基因和癌基因的突变);来自化学和放射治疗的细胞应激Pelareorep 通过激活先天和适应性免疫系统,将免疫无反应的“冷肿瘤”转化为免疫反应的“热肿瘤”,增强人体的天然抗癌免疫反应。

感染 pelareorep 的癌细胞会释放炎性细胞因子。这种炎症环境激活自然杀伤 (NK) 细胞并促进 NK 细胞、树突状细胞和T细胞迁移到有助于免疫细胞介导的癌细胞死亡的肿瘤微环境。

在 pelareorep 介导的癌细胞死亡后,肿瘤和病毒相关抗原的释放被抗原呈递细胞 (APC) 吸收。然后 APC 处理抗原并将其呈递给T细胞。这训练适应性免疫系统识别和杀死癌细胞。适应性免疫反应允许:消除现有的癌细胞、持续的癌细胞监测、预防复发和提高总体存活率。

图表32 Oncolytics Biotech溶瘤病毒技术原理示意图

2. Candel Therapeutics

Candel Therapeutics成立于1999年,是一家专注于OV研发的美国公司,基于病毒的平台,针对我们所针对的每种癌症校准我们的治疗方法。这些病毒经过基因工程改造,可最大限度地减少对健康组织的影响,同时最大限度地提高患者对抗肿瘤的免疫反应。

总裁兼CEO(Paul Peter Tak)

Paul Peter Tak 博士自 2020 年 9 月起担任 Candel 的总裁兼首席执行官。他以优异的成绩获得了阿姆斯特丹自由大学的医学学位,并在莱顿大学医学中心接受了内科医生、风湿病学家和免疫学家的培训,并在那里获得了他的博士学位。他一直是加州大学圣地亚哥分校的临床医学副教授。接下来,他担任阿姆斯特丹大学 (AMC) 学术医学中心 (AMC) 的医学教授和临床免疫学和风湿病学系的创始主席。在此期间,他创立了专注于基因治疗的生物技术公司 Arthrogen bv。

他在同行评审期刊上发表了大量文章(> 570 篇出版物,H-index 130,> 75,000 次引用)并获得了无数奖项。他被选为英国医学科学院院士。

在葛兰素史克,他担任高级副总裁、首席免疫官和全球发展负责人。作为治疗领域集群的全球负责人,他监督创建了一系列针对癌症、免疫介导的炎症性疾病和传染病的新疗法,包括 belantamab mafodotin (Blenrep ® )、NY-ESO1 SPEAR T 细胞疗法、STING胞质 DNA 通路激动剂、Benlysta ® sc(和 Benlysta/Rituxan 联合疗法)、otilimab、抗 CCL17 抗体、抗 OSM 抗体、RIP1 激酶抑制剂、cabotegravir/rilpivirine (Cabenuva ® ) 和 gepotidacin。他还是科学审查委员会的主席,该委员会负责对葛兰素史克的研发组合进行科学评估。

在 2018-2020 年期间,Tak 博士担任 Flagship Pioneering 的风险合伙人以及 Kintai Therapeutics 的总裁兼首席执行官,这是一家专注于肠道信号网络的初创公司,在那里他监督了免疫肿瘤学小分子发现组合的创建、代谢疾病和神经系统疾病。

此外,他还担任过 Tempero Pharmaceuticals 的总裁兼首席执行官,以及 Galvani Bioelectronics、ViiV Healthcare、Sitryx Therapeutics(联合创始人)、Omega Therapeutics、Levicept 和 Citryll 的董事会成员。

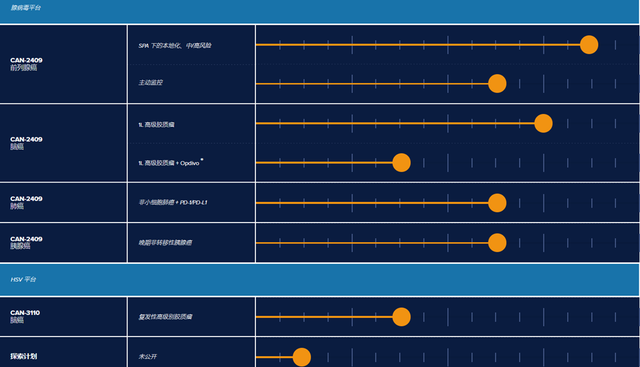

产品管线

公司主要产品是基于腺病毒的CAN-2409和疱疹病毒的CAN-3110,适应症包括前列腺癌、脑癌、肺癌、胰腺癌等。其中最为突出的是正在进行的CAN-2409针对膀胱癌的三期临床试验,在不远的将来有望成为集中上市OV中的一员。

图表33 Candel Therapeutics主要管线

临床研究进展

前列腺癌

CAN-2409 的随机对照 2 期临床试验,随后是伐昔洛韦对接受局部前列腺癌主动监测的患者:ULYSSES 试验 (PrTK04)。

超过 50% 的前列腺癌患者在疾病早期被诊断为低级别、低体积、无症状的疾病。主动监测 (AS) 是一种通过常规前列腺特异性抗原 (PSA) 和基于活检的疾病状态监测来管理患者的方法。这种方法旨在推迟根治性治疗,然而,在诊断后 10 年内,21% 至 38% 的男性将患上进行性癌症并需要侵入性治疗。使用 CAN-2409 的溶瘤病毒免疫疗法可以为这些患者提供低风险的局部干预,并有机会在无需手术或放疗的情况下延迟或预防疾病进展。

主要结果测量:无病生存

已经完成了一项针对选择主动监测的局部前列腺癌患者的 187 名患者的 2 期研究——我们将这一行动过程称为“主动监测”。

脑癌

已经完成了 CAN-2409 的 2 期临床试验,随后将伐昔洛韦作为辅助溶瘤病毒免疫疗法用于新诊断的恶性胶质瘤患者的手术切除。在全切除术后,有微小残留病灶的患者的生存结局得到显着改善。

Candel 正在利用基于病毒的平台与护理标准相结合,为这一患者群体提供潜在的治疗选择。CAN-3110 (rQNestin) 用于复发性恶性胶质母细胞瘤的开放标签 1 期临床试验

胰腺癌

已经完成了一项 1 期临床试验,表明使用 CAN-2409 继以伐昔洛韦的溶瘤病毒免疫疗法可以安全地与胰腺癌标准治疗相结合,而不会增加毒性。临床反应和存活率似乎与预期结果相比较,并证明 CD8 阳性 T 细胞浸润增加。CAN-2409的随机2期临床试验,随后是伐昔洛韦联合标准治疗晚期非转移性胰腺癌(PaTK02)。

肺癌

在适合手术的非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者中完成了一项 1 期临床试验。该试验表明,在肺部肿瘤中通过支气管镜瘤内递送 CAN-2409,然后进行伐昔洛韦治疗的溶瘤病毒免疫治疗是一种可行且耐受性良好的方法,可导致肿瘤和外周血中有效的 CD8 阳性 T 细胞活化。

III/IV 期NSCLC的标准护理治疗包括免疫检查点抑制剂,但只有约 15-40% 的患者有反应。在临床前研究中,CAN-2409 已证明与免疫检查点抑制剂具有协同作用。基于这些结果和1期临床试验数据,设计了一项2期临床试验,以评估在 III/IV 期 NSCLC 中联合使用 CAN-2409 和伐昔洛韦与免疫检查点抑制剂的溶瘤病毒免疫疗法的安全性和有效性。

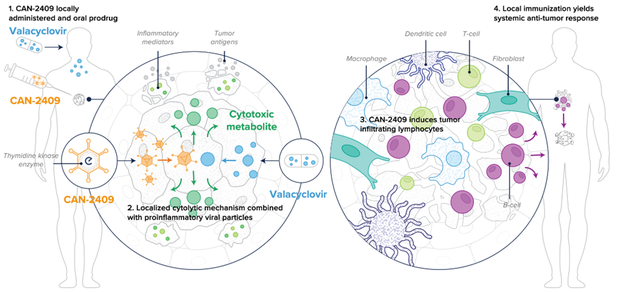

技术路线

CAN-2409(国际非专利名称:aglatimagene besadenovec)是一种基于腺病毒的复制缺陷工程基因构建体,编码源自单纯疱疹病毒的胸苷激酶基因。它直接注射到肿瘤或目标组织中。局部注射旨在最大限度地减少与全身静脉给药相关的全身毒性,消除对复杂免疫逃避或肿瘤特异性靶向机制的需求,并将免疫反应集中在局部对抗肿瘤,同时激活所需的全身抗肿瘤反应。腺病毒构建体用作将胸苷激酶基因转运到注射部位的肿瘤细胞中的载体。胸苷激酶将 FDA 批准的通用抗疱疹药物(例如用作前药的更昔洛韦、阿昔洛韦和伐昔洛韦)转化为有毒的核苷酸类似物。这些药物可广泛获得、价格低廉且通常耐受性良好。用胸苷激酶基因转导的细胞在暴露于这些全身给药的前药后经历免疫原性细胞死亡。

前体药物衍生的细胞毒性核苷酸类似物旨在抑制 DNA 复制和修复,导致增殖的肿瘤细胞死亡,特别是正在经历放射或化学损伤修复的细胞死亡。这种溶瘤活性具有免疫原性并暴露出可引发进一步肿瘤特异性免疫反应的肿瘤抗原。此外,病毒本身会刺激显着的免疫反应。

图表34 Candel Therapeutics技术路线示意图

3. Genelux

创始人(Tom~Zindrick)

Tom~Zindrick 先生一直在董事会任职,自 2014 年以来一直担任总裁兼首席执行官,同时也是 V2ACT Therapeutics LLC 的董事会成员。

Tom 是一位成就卓著的高级管理人员,在生命科学公司拥有丰富的经验。从 1993 年到 2009 年,Tom 在 Amgen, Inc. 担任重要的职务,包括副总裁、副总法律顾问和首席合规官。在加入安进之前,汤姆是陶氏化学公司的一名律师。

Tom 目前担任 Aeromics, Inc. 的执行主席,该公司是一家临床阶段的制药公司,开发用于控制缺血性中风水肿(脑肿胀)的产品。他曾于 2011 年至 2021 年 2 月担任 Amitech Therapeutic Solutions, Inc. 的董事会成员,并于 2014 年 11 月至 2020 年 3 月担任 DNX Biopharmaceuticals, Inc. 的董事会成员。

Tom 在伊利诺伊大学法学院获得法学博士学位,并在伊利诺伊州内珀维尔的 North Central College 获得生物学学士学位。

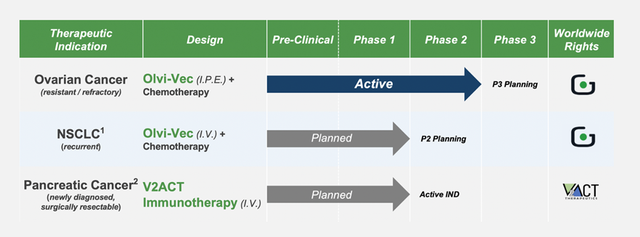

产品管线

强大的临床管道推进两个具有巨大潜力的项目:卵巢癌项目(区域性腹腔给药)和全身给药项目(IV 给药)

区域 (IPE) 途径最大化药代动力学 (PK) 和肿瘤组织暴露

全身 (IV) 路线最大化可寻址适应症

图表35 Genelux主要产品管线

临床研究进展

Olvi-Vec 已在多个早期和中期临床试验中通过区域和全身给药,作为单一疗法和与其他疗法联合使用,在总共 148 名患有各种癌症类型的患者中进行了研究。

无论给药途径、给药方案或癌症类型如何,我们所有适用的试验都有几个关键的记录要点。Olvi-Vec 是:

观察到耐受性良好。无论是单次给药还是每个周期多次给药,在任何试验中都没有达到 MTD,并且病毒排入环境中也没有明显的问题。

显示感染和选择性杀死肿瘤细胞,启动抗肿瘤反应,并调节肿瘤微环境,包括使某些肿瘤对化疗重新敏感。

观察到在单药治疗环境中对疾病控制(包括肿瘤生长减少)、无进展生存期(PFS)、总生存期(OS)和其他临床益处具有病毒剂量依赖性益处。

显示在联合治疗环境中增强化疗活性。

Olvi-Vec 被证明:

可能通过高剂量和浓缩剂量克服预先存在的抗牛痘抗体水平。

即使在输注后两小时,在血液循环中作为活病毒在活动状态下也可检测到,这为病毒提供了充足的时间到达远端转移灶。

潜在地感染肿瘤组织并减少循环肿瘤细胞。

有关具体的临床试验数据请参考:

https://www.genelux.com/clinical-trials/

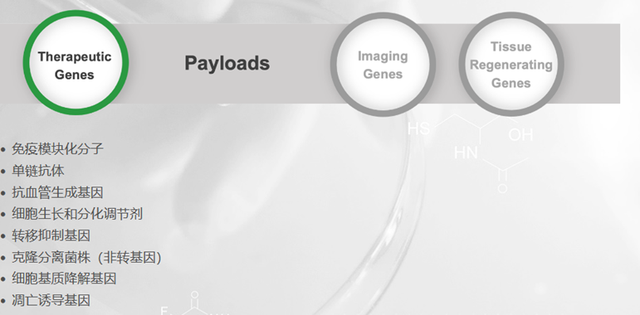

技术路线

ChoiceTM发现平台

专有的 CHOICETM发现平台是公司溶瘤免疫治疗产品开发计划的基础,旨在使我们能够从概念到临床试验的启动快速生成新的候选产品。

综合方法:CHOICETM灵活、强大且模块化,已被用于开发从多种体外鉴定的溶瘤痘苗病毒工程和选定菌株的广泛文库(例如,病毒复制率、斑块大小、转基因表达效率等) .) 和体内(例如,病毒滴度、抗肿瘤活性、安全性等)选择标准。

高产:ChoiceTM已经生产500多种不同版本的牛痘病毒,这些病毒带有110多种转基因,具有多种工程属性,包括免疫调节和细胞杀伤特性。

未测量的潜力:通过医生首选的给药技术途径,包括区域(例如,腹膜内)和全身(例如,静脉内)递送途径,这些在单一疗法和联合疗法环境中提供多种肿瘤类型的潜在效用。

500 多种新型构建体和菌株库已证明能够导致:多种肿瘤类型的消退和消除(针对 20 种肿瘤类型的临床前疗效信号)。

主要临床候选者:选择其主要临床候选者 Olvi-Vec(olvimulogene nanivacirepvec)基于优化痘苗病毒 Lister 株(Olvi-Vec“主干”)的天然多模式特性的能力。

图表36 Genelux溶瘤病毒筛选平台

国内OV公司分析

1. 滨会生物

创始人(刘滨磊)

刘滨磊博士毕业于英国南安普敦大学,2009 年回国后相继入选湖北省特聘专家、东湖高新“3551 人才计划”,创办武汉滨会生物科技股份有限公司。刘滨磊博士致力肿瘤免疫治疗及溶瘤病毒研究20 多年,在英国BOIVEX 公司任分子病毒首席科学家负责研发的“溶瘤I 型单纯疱疹病毒肿瘤治疗注射液”,是第一个临床III 期试验证明有效的溶瘤病毒。刘博士带领滨会团队承担了国家重大新药创制、863、973、十二五支撑计划、自然科学基金、国家创新基金等多项国家科技计划项目,并开发出溶瘤活性更高、抗肿瘤免疫特点更强的重组溶瘤II 型单纯疱疹病毒(OH2)注射液及系列产品。

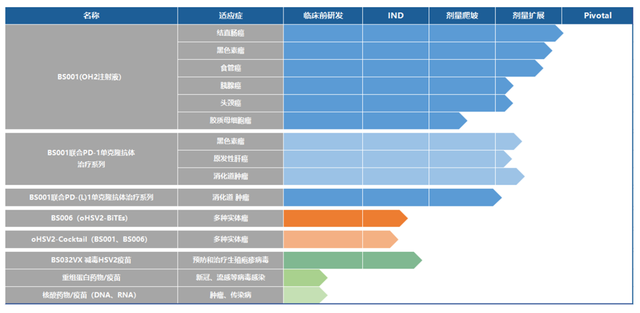

产品管线

开发的首款产品OH2注射液是基于单纯疱疹病毒的OV,已有单药治疗和联合PD-1单抗治疗进入临床试验,并针对黑色素瘤及多种实体瘤。

图表37 滨会生物产品管线

技术路线

滨会生物成立于2010年,在溶瘤病毒领域已研发十余年,是中国领先的溶瘤病毒自主研发企业。除了在溶瘤病毒领域积极开展临床试验,其也在病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗和核酸疫苗等领域布局。公司搭建溶瘤病毒技术平台,可实现联合用药、多价组合及BiTEs整合入溶瘤病毒的研发。基于领先的oHSV2溶瘤免疫治疗平台,除了丰富的溶瘤病毒产品管线,还积极开发病毒载体疫苗、重组蛋白药物和核酸药物,多领域覆盖技术平台拓展。

公司拥有符合GMP标准的洁净生产车间,建立了FDA和NMPA认可的生产工艺,产研一体化可充分满足临床研究和产业化进程。

公司打造了一流的国际化研发团队和管理团队,受到了达晨创投、龙磐投资、乐普医疗、分享投资、中金资本、祥峰投资、前海母基金等知名创投和产业基金的青睐,为企业发展保驾护航。

图表38 滨会生物OV研发平台技术

2. 复诺健

创始人(黄鸿伟)

1987年进入复旦,1991年毕业被分配到三九医药集团,从基层供应部仓管员一路成长为三九旗下上市子公司三九生化CEO,后移民加拿大读CFA,于2014年回国后从事创投工作。2014年与贾为国共同创立复诺健。两人有着明确的分工,贾为国负责研发,黄鸿伟主要负责为公司搭建团队,制定战略。

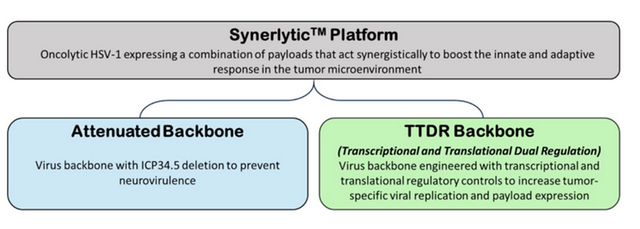

技术路线

复诺健的溶瘤病毒产品,依托其特有的转录与翻译双重调控(TTDR)病毒骨架,并结合其独创的Synerlytic™技术平台,通过表达多个协同性免疫调控因子,显著提高肿瘤特异性溶瘤作用并大幅改善肿瘤微环境,从而有效地激活系统性抗肿瘤免疫。秉持“协同性免疫”的研发理念,复诺健在溶瘤病毒技术平台之外,又深入布局mRNA技术平台,致力于开发预防型和治疗型肿瘤疫苗。通过结合溶瘤病毒平台与mRNA肿瘤疫苗平台的互补优势,复诺健将持续开发高效安全的创新型肿瘤免疫药物。

复诺健有多个溶瘤病毒的骨架,可以用于开发不同的溶瘤病毒产品。这些骨架的不同主要在于对病毒基因组不同部位的改造以获得不同溶瘤特性。复诺健以这些骨架为基础,表达各种不同组合的免疫刺激和肿瘤微环境调控的基因。也就是说,复诺健的产品系列是以骨架 + 基因的不同组合为基础的多个溶瘤病毒。

图表39 复诺健研发平台技术

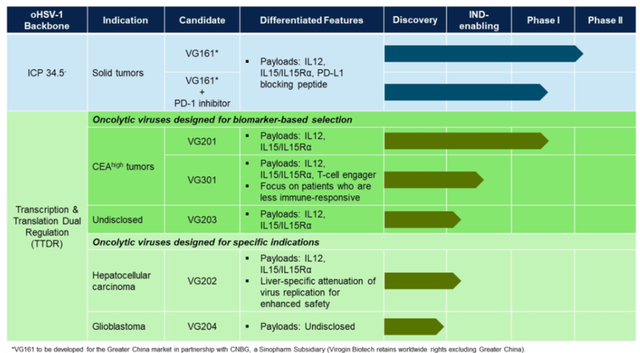

产品管线

目前,复诺健的核心产品 VG161 同时携带 IL12、IL15/15RA(IL15 和 IL15 受体 α 亚基)和 PD-L1 阻断肽(PDL1B)的基因,成为全球最早实现一个病毒表达 4 个具有协同性抗肿瘤免疫刺激作用的基因的溶瘤病毒。复诺健用于实体肿瘤治疗的溶瘤病毒产品 VG161 已通过国家药品监督管理局(NMPA)新药临床研究申请(IND),即将进入临床研究,这也是中生复诺健自 2019 年 5 月成立以来首个进入临床的项目。

图表40 复诺健产品管线

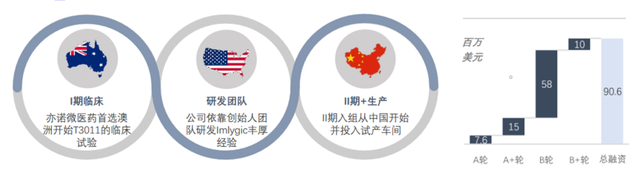

3. 亦诺微

创始人(周国瑛)

周国瑛,亦诺微医药创始人兼CEO,中国科学院上海生物化学研究所博士,深圳罗兹曼国际转化医学研究院院长,北京亦创生物技术产业研究院基因药物质量研究所所长,广州医科大学呼吸病国家重点实验室特聘教授,前美国芝加哥大学微生物系副教授,深圳“孔雀计划”海外高层次人才。“2021中国十大杰出女企业家”,所带领的团队为安进Imlygic产品设计团队。在溶瘤病毒领域具有多年开发经验。

产品管线

产品管线主要围绕MVR-T3011展开,前两者为MVR-T3011针对肝癌和肺癌。

第三条产品线主要是针对恶性脑瘤的溶瘤病毒产品。脑瘤治疗是当今世界最未被满足的医需求之一,而溶瘤疱疹病毒是非常值得尝试的一种疗法。周国瑛同时强调,这款颅内注射的产品并没有使用MVR-T3011的骨架,而是进行了新的改造,使得病毒毒力降得更低,但还是同时表达了IL12和PD-1抗体,非常值得期待。

第四条产品线针对对溶瘤病毒天然耐药的肿瘤。因为病毒在进入肿瘤细胞的前半个小时,机体的天然免疫就开始和它对抗,在这个时候,就决定了病毒能不能在肿瘤细胞内复制。由于溶瘤病毒是被改造后变得温和的病毒,因此,当受到免疫系统攻击时很容易失去活性。亦诺微这一管线的产品的设计思路是,使溶瘤病毒一开始就携带可抑制免疫细胞激活相关蛋白的基因,同时,适当增加增强病毒复制的基因。

第五条产品线主打针对血液肿瘤的靶向溶瘤病毒产品,机制与CAR-T疗法类似。这类靶向溶瘤病毒被设计成只进入表面带有独特受体的特定癌细胞,而不会感染正常细胞。

临床研究进展

亦诺微医药成立于2015年,是一家专注于溶瘤病毒及基于基因编辑病毒载体的肿瘤免疫疗法的生物技术公司。其首个产品T3011是一款瘤内注射的重组疱疹溶瘤病毒,用于治疗多种局部晚期、复发或转移性实体瘤,并已在中国、美国、澳大利亚多中心开展临床试验。

2021年8月,亦诺微MVR-T3011 IV(静脉注射)获批中国临床I期且已经在美国完成首例给药。2021年5月,针对恶性实体肿瘤的疱疹溶瘤病毒T3011(瘤内注射)获美国FDA临床默示许可。在疱疹溶瘤病毒的领域,MVR-T3011 IV成为首个中国研发并获得美国FDA的IND默示许可、全球首个在中美两国拿到静脉注射临床批件的溶瘤病毒产品,同时也是全球首个在中、美、澳三国同期开展临床研究的溶瘤病毒,具有重要里程碑意义。

公司与上海医药对T3011在大陆地区的临床开发及生产销售等方面达成战略合作,将加速T3011的临床进程及适应症拓展,推动其商业化,有望成为继Imlygic之后又一多地区上市的重磅溶瘤病毒产品。

图表41 亦诺微医药融资情况

创始人(胡敏杰)

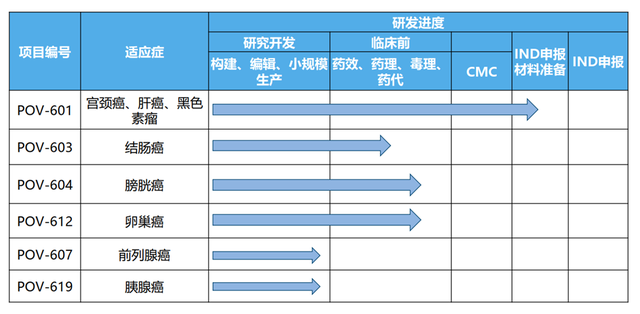

产品管线

目前最前列的产品为POV-601,已经处于IND准备申报阶段,主要针对宫颈癌,另有其他产品针对其他实体瘤。POV-601在肝癌,宫颈癌以及黑色素瘤的肿瘤模型当中也显出了良好的药效。

图表42 般若生物产品管线

目前,公司正在进行供IND申报的三个GMP批次生产和GLP研究,计划在2023年之前申报临床并在2023年开展一期临床试验。快速推进POV-601走向临床,同时在2023年开创第二个候选药物的生产。

产品特点

依据自然进化,公司从自然界中发掘出细胞免疫激活综合能力极强的病毒—-痘家族中的副痘溶瘤病毒。要解决实体瘤这类自身具高异质性且呈动态变化的复杂疾病,采用融合西方精准和东方系统思维的溶瘤病毒这一最佳载体,可为实体瘤治疗带来新契机。

般若溶瘤病毒除具有一般溶瘤病毒的共性外,还具有如下主要特征:广谱性好,有望攻击实体瘤内各亚群;极强的细胞免疫激活功能,即可激活适应性T细胞系统,也可激活固有免疫NK细胞系统,可对实体瘤实施多维度打击;基本不产生中和抗体,即可保障药效,又可望实现反复静脉给药,以改善治疗效果和目前溶瘤病毒依赖瘤内给药而难于进行市场推广的现状;这些特征,有望解决目前溶瘤病毒领域内的一些痛点。此外,般若病毒还具有其它一些特点:基因组庞大,约130 kb,易于插入各类外源基因,为平台性开发系列产品管线提供空间;仅在细胞质中复制,无染色体插入风险;狭窄的天然宿主范围和防止突变的高保真度DNA聚合酶,提供极佳的安全性,这已在 GLP和高剂量给药试验中得以证实;与免疫检测点抑制剂有天然的共用空间,对PD-L1高表达的癌细胞杀伤力极强。

般若生物在不到六年的时间内,以极少的花费,突破了first-in-class创新药物开发所需经历的诸多瓶颈,从零到拥有系列产品管线,形成了自己的竞争优势:1)首个候选药对实体瘤可实施多维度的强有力打击,有望获得良好的临床效果;2)对实体瘤内各细胞亚群的“广谱”攻击,彻底消灭残存的癌细胞,有望防止癌症扩散,从而在根本上掐断导致癌症病人死亡的主要诱因;3)全球首个副痘病毒开发平台,有针对不同适应症的产品管线,差异化竞争力强,有望license out 给国际知名药企;4)其可静脉注射的候选药,具有优裕的市场竞争力;5)尚处IND申报前期,具有明显的投资价格优势。

溶瘤病毒作为治疗肿瘤的新兴方法,有着很大的潜力。目前,尽管单药治疗在一些实体瘤上看到了可喜的疗效,但任然有进一步提升的空间;也可与其它疗法联合使用,以解决实体瘤这一非常复杂的疾病。

对于一些原位肿瘤,溶瘤病毒瘤内给药已看到不错的药效,比如T-VEC治疗黑色素瘤。而对于转移瘤,可能需要采用反复静脉给药。但血液中的中和抗体、补体以及血红细胞的非特异性结合,对药效会有较大的影响。

病毒进入宿主后会引发抗病毒反应,释放 I 型干扰素以及其他促炎症因子、细胞因子,以清除病毒。假如所用溶瘤病毒,在完成其自身复制前,已大部分被清除,也会极大的影响药效。

经改造的溶瘤病毒,若在体内发生脱靶效应,也可能带来一定的安全风险

对付实体瘤这样的复杂疾病,与其它药物联合,对实体瘤进行多维打击,有望攻克复杂的实体瘤。可采用的方式:

8.1 OA联合化疗分析

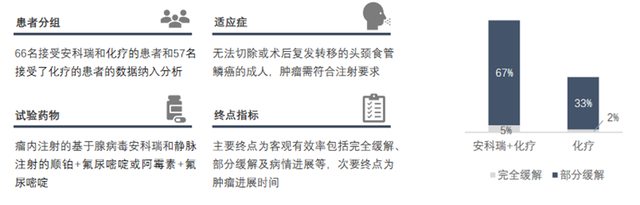

化疗对实体瘤侵入性不足,疗效通常不佳,结合OV疗法可以显著增强抗肿瘤疗效,患者可获得更大受益

安柯瑞作为全球第二款上市的OV药物,临床上已开展与多种药物联合治疗实体瘤的试验,其中该药物与化疗治疗头颈癌效果显著,不仅可直接在肿瘤细胞中复制导致肿瘤细胞裂解,还可增加肿瘤细胞对于放疗和化疗的敏感性,提高总有效率,而对正常人体细胞无明显的细胞毒作用。

图表43 安柯瑞联合化疗治疗头颈癌

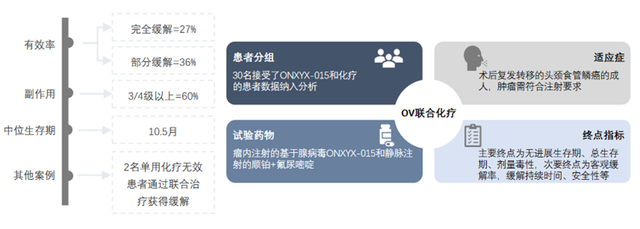

ONYX-015是最早用于治疗头颈癌的OV疗法之一,是Onyx Pharma早期的管线。其中该药物与化疗药物相结合的疗法在早期试验中疗效较好,总有效率达到63%。虽然副作用较大,但未区分化疗的毒性作用,而ONYX-015相关的流感类不良反应相比之前试验中单用ONYX-015有所减轻。

图表44 ONYX-015联合化疗治疗头颈癌

8.2 OV联合免疫疗法分析

OV疗法虽然能够对局部肿瘤造成杀伤,因免疫反应较弱,持续疗效通常欠佳。联合免疫疗法既可加强抗肿瘤免疫功能,也能减少单药高用量的毒性。

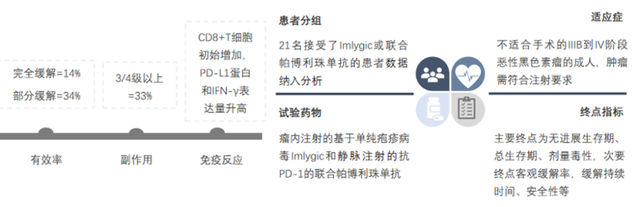

Imlygic作为全球最为著名的OV药物,唯一一个被FDA批准的OV产品,现已开展与多种药物联合治疗实体瘤的临床试验,其中该药物与伊匹单抗治疗黑色素瘤效果显著提升,安全性总体与对照组单用伊匹单抗差别不大,是目前OV联合免疫药物最有潜力的组合之一。

图表45 Imlygic联合伊匹单抗治疗黑色素瘤

Imlygic已被应用在与多种药物联合治疗实体瘤的临床试验中 ,其中该药物与帕博利珠单抗治疗黑色素瘤引人关注 。1b阶段MASTERKEY-265试验中展现出总体有效率的提升,但是近期一项多对照组3期试验的中期结果不佳,目前该试验已经中止,更多的联合治疗方案试验及应用疾病领域正在积极探索中。

图表46 Imlygic联合帕博利珠单抗治疗黑色素瘤

中国庞大的潜在患者基数对溶瘤病毒疗法需求持续增加,同时大量生物技术公司的涌现、资本市场投融资热潮等因素推动下,未来中国溶瘤病毒市场会呈现以下几点发展趋势。

治疗领域扩增

溶瘤病毒可直接攻击并裂解肿瘤细胞,例如RAS、TP53、RB1、以及PTEN 等基因出现变异后,癌细胞的抗病毒感染能力会变弱,成为溶瘤病毒攻击的目标,同时,肿瘤细胞与正常细胞的代谢差异也导致病毒在肿瘤细胞的选择性复制。基因工程技术根据这些弱点以及肿瘤的代谢异常来编辑开发能有效靶向肿瘤的病毒,拓展治疗的肿瘤种类并提升安全性。随着肿瘤微环境研究的深入及基因编辑技术的发展,多个靶向路径将被应用到溶瘤病毒的构造中,肿瘤的靶向性将进一步提高,涵盖更多适应症。除此之外,载体细胞的研究也将帮助溶瘤病毒更好到达肿瘤组织,减轻全身的毒副作用。

溶瘤病毒种类多样化

目前多种病毒被研发用于抗肿瘤,如腺病毒、单纯疱疹病毒-1、牛痘病毒、新城疫病毒、麻疹病毒、呼肠孤病毒、脊髓灰质炎病毒、水泡口炎病毒、柯萨奇病毒A21、逆转录病毒等,但均存在不同的缺陷。近些年,依然有新的病毒被发现,如Maraba病毒和M1病毒,前期研究表现显著,有望成为溶瘤病毒的潜力品种。

溶瘤病毒CXO快速发展

CXO企业多样化的服务内容和积累的溶瘤病毒基础研究与开发改造经验可以为溶瘤病毒企业提供包括细胞与病毒选择与优化服务、细胞系与载体构建和病毒包装服务、质量检测服务、临床阶段小规模生产服务以及后期商业化生产服务,节省研发成本和时间,提高成功率。相关研发生产平台齐全,可提供多样化的选择,并减少药企试错成本;专业的QA/QC人员和全过程的严格监管,可确保满足病毒生产符合国家GMP质量标准。此外,一些溶瘤病毒CXO公司还可提供一站式新药临床试验申请(IND)和新药上市申请(NDA)等法规相关服务,进一步帮助药企加快研发进度。因此,溶瘤病毒行业发展将带动CXO的市场规模不断扩张。

联合疗法增加

溶瘤病毒可通过多种机制和动力学在肿瘤组织中传播并杀死肿瘤细胞,但由于他们尺寸较大会导致强烈的免疫反应,受到了物理屏障和宿主免疫力的限制。全球范围内,已上市或在研的溶瘤病毒药物大多在进行联合用药的实验。研究发现溶瘤病毒药物由于其多途径杀伤肿瘤机制的优势,在联合其他免疫疗法、传统放疗、化疗等领域存在广阔发展前景。其中,联合免疫疗法,例如与PD-1/PD-L1抗体等免疫检查点抑制剂的组合疗法在临床试验上进展最快,同时也显现出强大的治疗潜力。

给药途径多样

现阶段研究中,溶瘤病毒药物的主要给药途径为局部给药(瘤内、腹腔内或颅内),但局部给药的方式临床使用范围有限,一定程度限制了溶瘤病毒药物的应用。对给药途径多样化的研究, 更有利于晚期转移性癌症的治疗同时降低瘤内注射存在的肿瘤破裂出血、癌细胞脱落转移等风险。溶瘤病毒的系统性给药(如静脉注射)相较于局部给药更具有临床应用前景和商业价值,静脉注射溶瘤病毒药物的研发,将显著提高溶瘤病毒临床适用性,扩大溶瘤病毒的市场空间。

来源:智银医药

* 推文用于传递知识,如有版权等疑问,请联系我们。